早朝、バケツをひっくり返したような雨が降っていたので探鳥会ができるかどうか心配でしたが、開始時間には雨も上がり、無事に開催できました。雨のせいでいつもより蒸し暑く、じめじめしています…。それに、大量の蚊と戦いながらの探鳥です。

参加者は少なめですが、今回は愛媛大学の学生が3人と初参加者が2名いたのでカラスの見分け方や鳴き声の説明をしながらゆっくりと歩いて行きます。

ヤマガラやスズメの巣立ちビナが多く、何度も近くに寄ってくる鳥達をじっくり観察することができました。歩いても歩いてもヤマガラの声で、ヤマガラ祭りです。途中でキビタキかなと思われる幼鳥が現れたのですがほんの一瞬の出来事だったので断定することはできず・・・残念!

探鳥会に参加されている方の中には、植物に大変詳しい方も数多くいらっしゃいます。松山城の植生の情報はなかなか手に入らないので探鳥会をしながら松山の植生についてのお話を少しだけ聞かせていただきました。城山の数多くの植物は「松山城山樹叢」という名前で県の天然記念物に指定されているそうです。

鳥合わせの後に日本野鳥の会愛媛オリジナルシール の先行販売を行い、大好評でした!ありがとうございます。ピンバッジも近く販売しますので、よろしくお願い致します。

時間:8:40~11:30

[報告:渡辺奈央]

報告者 : 楠木憲一

鳥類の渡りで有名な伊良湖岬を通過し、紀伊半島から四国を西進して九州に渡っていくサシバの愛媛県内での渡り調査については、全国的なサシバの渡りルート調査が行われ始めた1980年代から始まりました。1995年には愛媛県支部会員 故 猪野 茂氏らにより、高茂岬の約20 km北側に位置する由良半島でのサシバの渡りが確認されました。その後、2つの観察定点を調査することによってタカの渡りの傾向に関する多くのことが分かってきています。

より大きな地図で タカの渡り観察場所 を表示

愛媛県では二つの観察定点を1995年から連続して調査しています。渡りのピーク時期には毎年「タカの渡り観察会」も開催しています。由良半島の「タカの渡り観察会」は9月下旬、高茂岬は10月10日頃に開催しています。澄みきった秋空のなかを高く、低く、たくさんのタカの群が、海上遠くに見えている九州を目指して次々に渡っていく光景は、私たちの心に震えるような大きな感動を与えてくれます。最高に美しい愛南町の自然のなかで、全く音のないことがとても不思議な、大きな感動のあるタカの渡りの世界を、是非一度体験してみて下さい。

(最終更新日:2011年9月10日)

お天気のせいあってか、初回にシジュウカラやヤマガラの声が少し聞こえる程度で、鳥達は全く姿を現してくれません・・・。声はすれども姿は見えず。そしてだんだんカラスとセミの声のボリュームが大きくなっていきます。放送部の生徒さんは、集音マイクと録音機を持って歩いていましたが、収録された音がカラスとセミばかりでないことを祈ります。。。

鳥は取材に緊張したのか、あまり姿を現してくれませんでしたが、全体的に見れば本当に活気のある、賑やかな探鳥会となりました。

いろんな方が放送部のインタビューを求められていましたが、いざ「鳥のどんな所が好きですか!?」と言われると、ドキっとしちゃいますね。でも、多くの人が幼い頃から自然に興味を持ち、今では鳥の魅力にすっかりはまってしまった・・・ということは共通しているようです。

時間:8:30~11:00

[報告:渡辺奈央]

(財)日本野鳥の会には全国90の支部(連携団体)があり、支部報(会報)を発行しています。当会にも財団を通じて、全国の支部報がまとめて届けられ、役員会等で必要な記事には目を通すのですが、90もの支部のバックナンバー全てを保存するのは、空間的制約等から困難な状況です。

他支部の特色や活動を知る貴重な資料ですし、読み物としても非常に面白いものなので、このまま眠らせておくのはもったいないと考えています。そこで、会員で希望する方がいらっしゃいましたら、全国の古い支部報を譲渡いたします。欲しい方は、左記事務局までご連絡下さい。受け渡し方法等についてご相談に応じます。

(財)日本野鳥の会と全国野鳥密猟対策連絡会は、野鳥の密猟の根絶をめざして、各地で野鳥密猟問題シンポジウムを開催しています。今回は日本野鳥の会愛媛の主管により開催いたします。野鳥の密猟・違法飼養の対策に関わっておられる方、密猟防止のために何かしたいと考えておられる方のご参加をお待ちしています。

<日時> (財)日本野鳥の会ホームページ もしくは密対連ホームページ をご覧下さい。オンラインからも簡単にお申し込みいただけます。

[ 追記 2010.11.14] 申し込みは締め切りました。ご応募ありがとうございました。

「日本野鳥の会愛媛」と名称変更するにあたって、会員の皆さんに会報を発送する際に使用している封筒のデザインを一新しました。以前は、アオバズクのイラストと、地球温暖化対策プロジェクトのチームマイナス6%のロゴを印刷したものでした(写真下左)。それを今回、愛媛県の県鳥であり、当会会報の名称にもなっている「コマドリ」と、オリジナルロゴを用いたデザインに変更しました(写真下右)。アオバズクのイラスト及び今回の封筒デザインを担当したのは、当会役員の上沖正欣さんです。

このコマドリのイラストは「駒・狛・独楽・鳥」という題名で、駒鳥が狛犬のように向き合い、独楽に乗って回っているところを描いたものです(写真下左)。オリジナルロゴは、”Wild bird (野鳥)” に掛けた “The World Bird” と言う題名で、日本野鳥の会の理念である「野鳥も人も地球のなかま」というキャッチフレーズとともに “Save the Birds, Save the Earth” という言葉が書かれています(写真下右)。

また、新しい封筒には「鳥を見て、自然を守り、未来をつなぐ仲間を募集中」というメッセージも記されています。あなたも、鳥たちの、そして私たちの大切な未来をつなぐために、日本野鳥の会愛媛に入会しませんか?

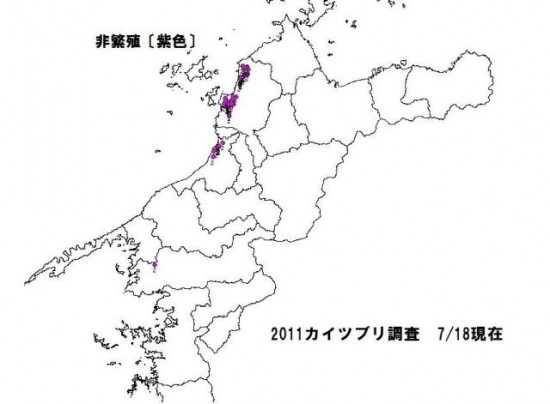

日本野鳥の会愛媛では、生息・分布情報が不足している地域・種を近年特に重点的に調査しています。例えば、オオミズナギドリ・カラスバト・カンムリウミスズメ・ミゾゴイ・コノハズクなどです。こうした調査は、広範囲をカバーする必要があり、人手やお金がかかるため、外部資金を得る必要があります。これまでに以下の助成金を受けて調査を行いました。

伊予銀行環境基金エバーグリーン (2008)300,000円 宇和海島しょ部における生息鳥類調査. 日本野鳥の会愛媛県支部 代表:山本貴仁三浦保愛基金 (2008)98,000円 愛媛県における夜行性鳥類の分布調査. 日本野鳥の会愛媛県支部

助成金を受けるためには、応募書類の作成、調査計画のプレゼン、調査結果の報告など様々な苦労がありますが、こうした制度を積極的に利用することで、企業や一般のへ当会の活動を広くアピールすることにつながる上、私たちの実績にもなります。

2002ー2003年度には、松山市の委託を受け、市街地に生息するカラスの生態調査をおこないました。

「日本野鳥の会愛媛」と名称変更するにあたって、当会のホームページも新しいデザイン・システムを取り入れました。更新情報がすぐ分かるRSS、便利なサイト内検索、美しいギャラリーなど、是非ご活用下さい。今後も、さらなるコンテンツの充実を目指します。

ホームページに関して分かりにくい箇所があったり、誤字脱字等の指摘があれば、お気軽にご連絡下さい。

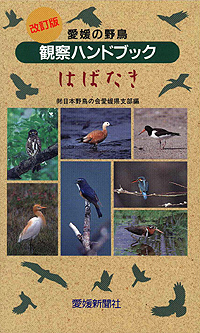

愛媛新聞サービスセンターさえずりを購入する Amazon.co.jpはばたきを購入する /さえずりを購入する

好評だったため、1995年に改訂版を発行。愛媛の野鳥245種を完全収録。「姿の検索早見表・声の検索早見表」 などによって出会った鳥の名がすぐ分かるように工夫されています。ユニークな点としては、和名の漢字表記、地方名、学名とその読み方・意味についての記述があり、写真はすべて愛媛県内で撮影されたものが使われています。また、実物大のシルエットを各種解説ページに印刷しており、一目で大きさのイメージをつかむことができます。

本書は「図鑑編・ガイド編・資料編」 の3ブロックで構成されており、「図鑑編」 はオールカラーで、 各鳥の概説のほか生息環境や県内分布などを詳しく紹介しています。「ガイド編」では探鳥地ガイドや鳥の救護法、 エッセーなど、「資料編」 には用語解説や日本産の野鳥全種のリストなど便利情報を満載しているので、県内外のバードウォッチャーに関係なく、そして初心者からベテランまで満足できる、充実した内容となっています。

購入は松山市内書店や県外の大型書店で直接購入するか、インターネットをご利用下さい。発売元の愛媛新聞メディアサービスへ注文するか、Amazonでも取り扱っています。お問い合わせは、愛媛新聞サービスセンター まで。

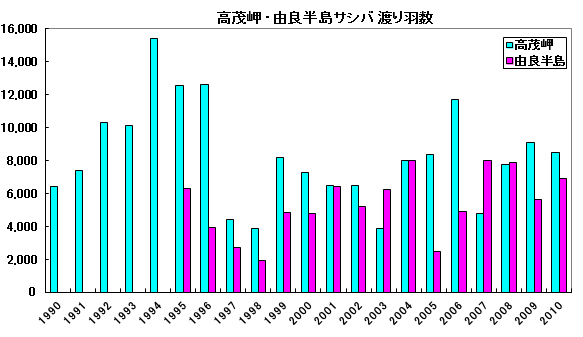

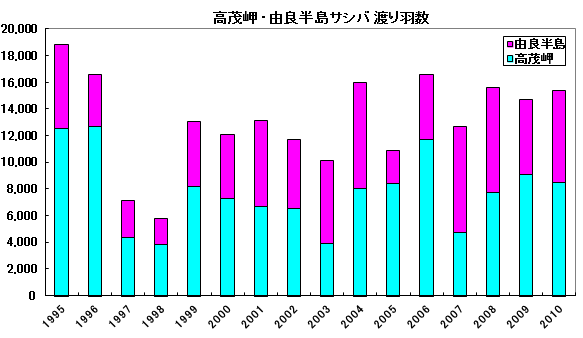

確認した渡り羽数は年ごとに大きく変化しています。渡っていくコースの幅が広くて観察定点からは確認できない通過群が多いことが原因と考えられます。

確認した渡り羽数は年ごとに大きく変化しています。渡っていくコースの幅が広くて観察定点からは確認できない通過群が多いことが原因と考えられます。 調査を実施した高茂と由良の渡り調査結果からは、近年繁殖地で云われているサシバ生息数の大幅な減少傾向はあまり感じられません。

調査を実施した高茂と由良の渡り調査結果からは、近年繁殖地で云われているサシバ生息数の大幅な減少傾向はあまり感じられません。 二つの調査地の渡り時期には大きな違いがあることから、由良半島を通過する群は中央ルート(白樺峠)からの通過群であり、高茂岬の通過群は東ルート(伊良湖岬)からのものが多いことが分かってきていますが、伊良湖からの群と思われるものが、気象条件等により高茂岬でなく由良半島を通過する時がかなりあります。

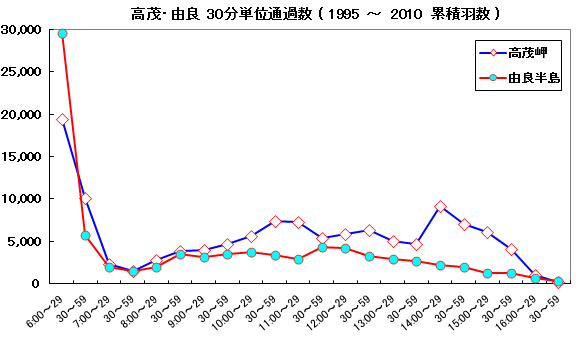

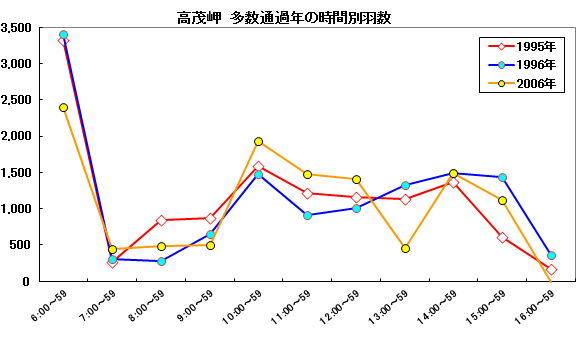

二つの調査地の渡り時期には大きな違いがあることから、由良半島を通過する群は中央ルート(白樺峠)からの通過群であり、高茂岬の通過群は東ルート(伊良湖岬)からのものが多いことが分かってきていますが、伊良湖からの群と思われるものが、気象条件等により高茂岬でなく由良半島を通過する時がかなりあります。 高茂岬、由良半島共に早朝の渡り羽数が多いのは、海を渡る場合のタカ類の渡り行動の特徴です。高茂岬ではその後の11時と 2時頃にピークがあります。

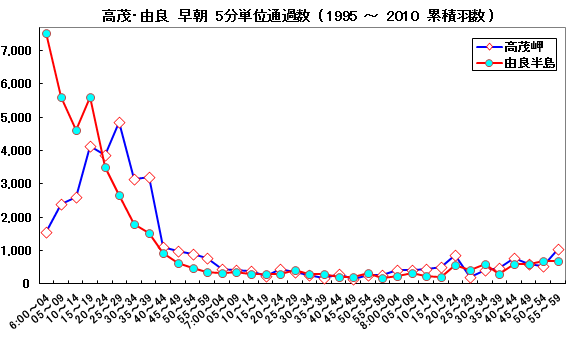

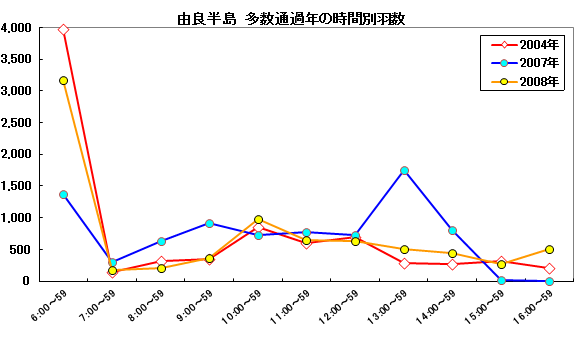

高茂岬、由良半島共に早朝の渡り羽数が多いのは、海を渡る場合のタカ類の渡り行動の特徴です。高茂岬ではその後の11時と 2時頃にピークがあります。 早朝の渡り開始は由良半島では 6時になった途端に大量の渡りが見られます。高茂岬でも 6時になると飛び始めますがピークは6時半頃です。その理由としては由良半島では塒場所が半島の付け根付近にあり、観察定点に近いため出現する時間が早くなり、高茂岬については岬の近くで塒入りするものが少なく、大きな群の通常の塒場所は20km位離れているために通過時間が30分前後遅くなっていると考えられています。

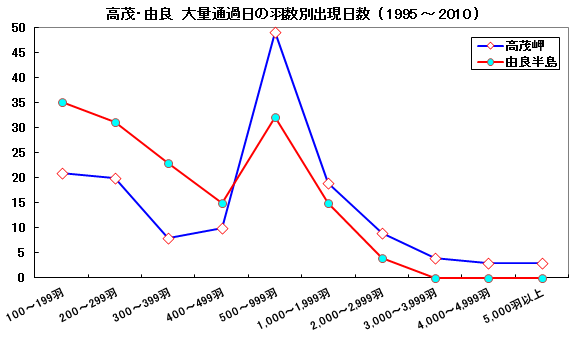

早朝の渡り開始は由良半島では 6時になった途端に大量の渡りが見られます。高茂岬でも 6時になると飛び始めますがピークは6時半頃です。その理由としては由良半島では塒場所が半島の付け根付近にあり、観察定点に近いため出現する時間が早くなり、高茂岬については岬の近くで塒入りするものが少なく、大きな群の通常の塒場所は20km位離れているために通過時間が30分前後遅くなっていると考えられています。 由良半島では一日に3,000羽を超える通過は見られませんが、高茂岬は大量通過する日数が多く10日も出現しています。特に500~999羽については由良半島の約1.5倍の出現日数になっています。しかし、100~499羽が通過する日については由良半島の方が多くなり、1.5倍以上の出現日数となっています。

由良半島では一日に3,000羽を超える通過は見られませんが、高茂岬は大量通過する日数が多く10日も出現しています。特に500~999羽については由良半島の約1.5倍の出現日数になっています。しかし、100~499羽が通過する日については由良半島の方が多くなり、1.5倍以上の出現日数となっています。

高茂、由良共に大量通過日の時間別の通過状況は、かなり似かよったラインになっています。近年の大量通過年が高茂は少なくて、由良は多い傾向にあります。

高茂、由良共に大量通過日の時間別の通過状況は、かなり似かよったラインになっています。近年の大量通過年が高茂は少なくて、由良は多い傾向にあります。 今日は松山東高校の放送部の皆様が、日本野鳥の会愛媛の取材のために城山探鳥会に参加。そんなわけで、参加者の年齢層がぐっと若くなった上に、初参加者が5人というなんとも新鮮な探鳥会でした。

今日は松山東高校の放送部の皆様が、日本野鳥の会愛媛の取材のために城山探鳥会に参加。そんなわけで、参加者の年齢層がぐっと若くなった上に、初参加者が5人というなんとも新鮮な探鳥会でした。 鳥が出てこなければ、人が活躍するしかない!というわけで、今回は植物や昆虫に詳しい方が生きた授業をしてくださいました。最近の城山探鳥会は小学生の子供たちの参加率が増えているので、昆虫を見せると盛り上がります。街中で暮らしているだけでは決して見ることのできないヤモリやクワガタの「自然の姿」をじっくり観察。子供だけでなく、大人たちも盛り上がっていました(もしかしたら、大人の方が盛り上がっていたかも・・・)。

鳥が出てこなければ、人が活躍するしかない!というわけで、今回は植物や昆虫に詳しい方が生きた授業をしてくださいました。最近の城山探鳥会は小学生の子供たちの参加率が増えているので、昆虫を見せると盛り上がります。街中で暮らしているだけでは決して見ることのできないヤモリやクワガタの「自然の姿」をじっくり観察。子供だけでなく、大人たちも盛り上がっていました(もしかしたら、大人の方が盛り上がっていたかも・・・)。

日本野鳥の会愛媛の前身である日本野鳥の会愛媛県支部は、1992年に野鳥写真図鑑「愛媛の野鳥観察ハンドブック はばたき」を編集し、愛媛新聞社より発行しています。

日本野鳥の会愛媛の前身である日本野鳥の会愛媛県支部は、1992年に野鳥写真図鑑「愛媛の野鳥観察ハンドブック はばたき」を編集し、愛媛新聞社より発行しています。 また、姉妹本である『~さえずり~ 愛媛の鳥たち』もぜひご購入下さい。愛媛で見られる野鳥たちのダイナミックで美しい写真集です。

また、姉妹本である『~さえずり~ 愛媛の鳥たち』もぜひご購入下さい。愛媛で見られる野鳥たちのダイナミックで美しい写真集です。